07 Gen La manifattura della carta nel mezzogiorno d’Italia

Articolo di stefano Manlio Mancini

“Questa, di bianco lin candida prole,

Ch’in grembo a torbid’onda ad uso umano

Nacque formata da maestra mano,

Milla all’uomo arrecar comodi suole.

Spiega con muto suon l’altrui parole,

E vien da presso udita, e da lontano:

Apprende ogni idioma ancorch’estraneo,

E degli studi è Madre, e delle Scuole.

Con l’oblio pugna, e n’ottien palma; assale

Morte, e la vince, e ne trionfa ardita,

E fa mal grado suo l’uomo immortale”.

(Francesco Stelluti (Fabriano, 1577 – Roma, dopo il 1651)

La fabbricazione della carta nel Mezzogiorno d’Italia risale ad epoche antichissime1. Con molta probabilità furono navigatori e mercanti amalfitani, in stretti rapporti commerciali con il mondo arabo, ad introdurre l’arte della carta nel sud Italia e ad impiantarne la fabbricazione ad Amalfi e in altri centri della costiera omonima, prima ancora del 10002. Nel XIII secolo, Federico II, con il 79o Decretale del 1231, vietò esplicitamente alle curie di Napoli, Sorrento ed Amalfi di servirsi della carta bambagina per atti pubblici, prescrivendo che questi fossero trascritti su pergamena. Ciò dimostra che in quell’epoca l’uso della carta era abbastanza diffuso nelle città della Campania3. Nel proprio testamento redatto nel 1268, il mercante amalfitano Margarito Marcagella affermava: “habeo in Amalfia de coctone un cias duodecim auri, item habeo resimi tres de charta”4. Il documento, come sottolineato dal Gargano5, ricopre una rilevante importanza per il territorio amalfitano, in quanto costituisce un prezioso atto per la datazione della fabbricazione e del commercio di risme di carta, rimarcando l’impiego del cotone nella lavorazione della stessa. Inoltre, un atto notarile del 1289, con cui il nobile Giovanni d’Aversa, allora capitano del ducato di Amalfi, stabiliva il pagamento al mercante Nicola Favario di Ravello del prezzo della carta pergamena e di quella bambagina da questi procuratagli, rappresenta una testimonianza attendibile della presenza di un’attività cartaria sulla costiera6. “Quello che è certo è che la piena fioritura della manifattura della carta nell’Amalfitano non è anteriore al XIV secolo’, epoca in cui si registra un grande impulso all’attivazione di nuovi mulini idraulici destinati appunto alla preparazione della pasta per carta, ma anche alla macinazione del grano in rapporto all’introduzione della fabbricazione della pasta alimentare”7. Del resto la regione amalfitana si adattava particolarmente alla fabbricazione della carta per la presenza di numerosi corsi d’acqua purissimi lungo la costiera, la qual cosa, oltre a favorire la disponibilità di energia idraulica, consentiva la produzione di un articolo qualitativamente pregiato che in breve tempo venne ad essere utilizzato in molte città italiane sia per le scritture private sia per gli atti pubblici, per atti giudiziari e valori bollati8. Nel XV secolo la lavorazione della carta si sviluppò anche all’interno della provincia di Salerno, sul fiume Sarno, dove i cartai amalfitani impiantarono alcune cartiere con l’aiuto di maestri fabrianesi9. Sempre in quell’epoca sorsero quattro cartiere in provincia de L’Aquila: una nella zona di Vetoio, una nei pressi di Tempera, una a Celano e una a Sulmona10.

Nel periodo della dominazione spagnola, con Carlo V (1500-58), Napoli conobbe un notevole sviluppo sia dal punto di vista demografico che economico. Nella città, divenuta anche un importante centro culturale, si intensificò il consumo di carta al punto che il sovrano, per favorirne l’uso, esentò da ogni tributo tale prodotto e tutto quanto fosse necessario per la stampa dei libri11. Contemporaneamente la fabbricazione della carta si diffuse an che in altre zone del Mezzogiorno e in particolare nella valle del Liri dove, intorno al 1515, per opera di alcuni cartai marchigiani, fu impiantata a S. Elia la prima cartiera di proprietà dell’Abbazia di Montecassino12. Nel 1519, invece, un “impressor de libri di canto ficurato”, Ottaviano (negli atti spesso indicato come Ottavio) Petrucci (o Petruzzi) da Fossombrone – cittadina delle Marche non lontana da Fabriano – ottenne dal duca di Sora, Guglielmo di Croy, la concessione delle vene di acqua esistenti nella località Carnello, al confine tra Sora ed Isola del Liri, per installarvi una cartiera. Tale fabbrica, che dal 1583 risulterà in possesso della famiglia Boncompagni – duchi di Sora dal 1580 al 1796 –cessò l’attività alla fine del ‘700 13. Anche la valle del Liri, quindi, come la costiera amalfitana, si prestava particolarmente allo sviluppo della manifattura cartaria per la presenza di fiumi quali il Liri, il Fibreno, il Rapido, le cui acque purissime si adattavano alla fabbricazione della carta. Inoltre le colline, coperte di alberi di olivi e di viti, e le campagne, ridenti e verdeggianti, avrebbero consentito un facile approvvigionamento delle materie prime ad una popolazione operosa e desiderosa di apprendere i segreti dei processi di lavorazione, custoditi gelosamente dai cartai amalfitani ed in seguito perfezionati dai marchigiani14. A quel tempo la materia prima utilizzata – gli stracci di lino – era ritenuta la più idonea per ottenere una carta di ottima qualità e la cernita dei cenci – la prima operazione nel procedimento di fabbricazione della carta era eseguita con particolare cura. La fase successiva – la macerazione degli stracci – avveniva in vasche di rame o di marmo, o in tine di legno. L’impasto che ne veniva fuori era trasferito nelle pile a martelli (maglietti, mazzapicchi o pestelli) questi ultimi azionati da una ruota idraulica e poi versato in tine. A questo punto un operaio (il lavorente) immergeva la forma nelle tine, estraendone la quantità di pasta necessaria per ottenere il foglio, e la passava ad un altro operaio (il ponitore) che la rovesciava su un feltro di lana. L’insieme di fogli e feltri era soggetto al l’azio ne del torchio e, infine, i fogli, separati dai feltri, venivano appesi ad asciugare allo spanditoio. Per conferire poi alla carta una maggiore resistenza ed impermeabilità la si sottoponeva successivamente all’incollatura. Le operazioni finali consistevano nella lisciatura e nell’allestimento del prodotto definitivo 15. La cernita degli stracci e l’allestimento dei fogli prevedevano l’utilizzo di mano d’opera femminile, mentre per gli altri lavori si richiedeva la forza maschile, soprattutto per manovrare i magli e i grossi martelli delle pile.

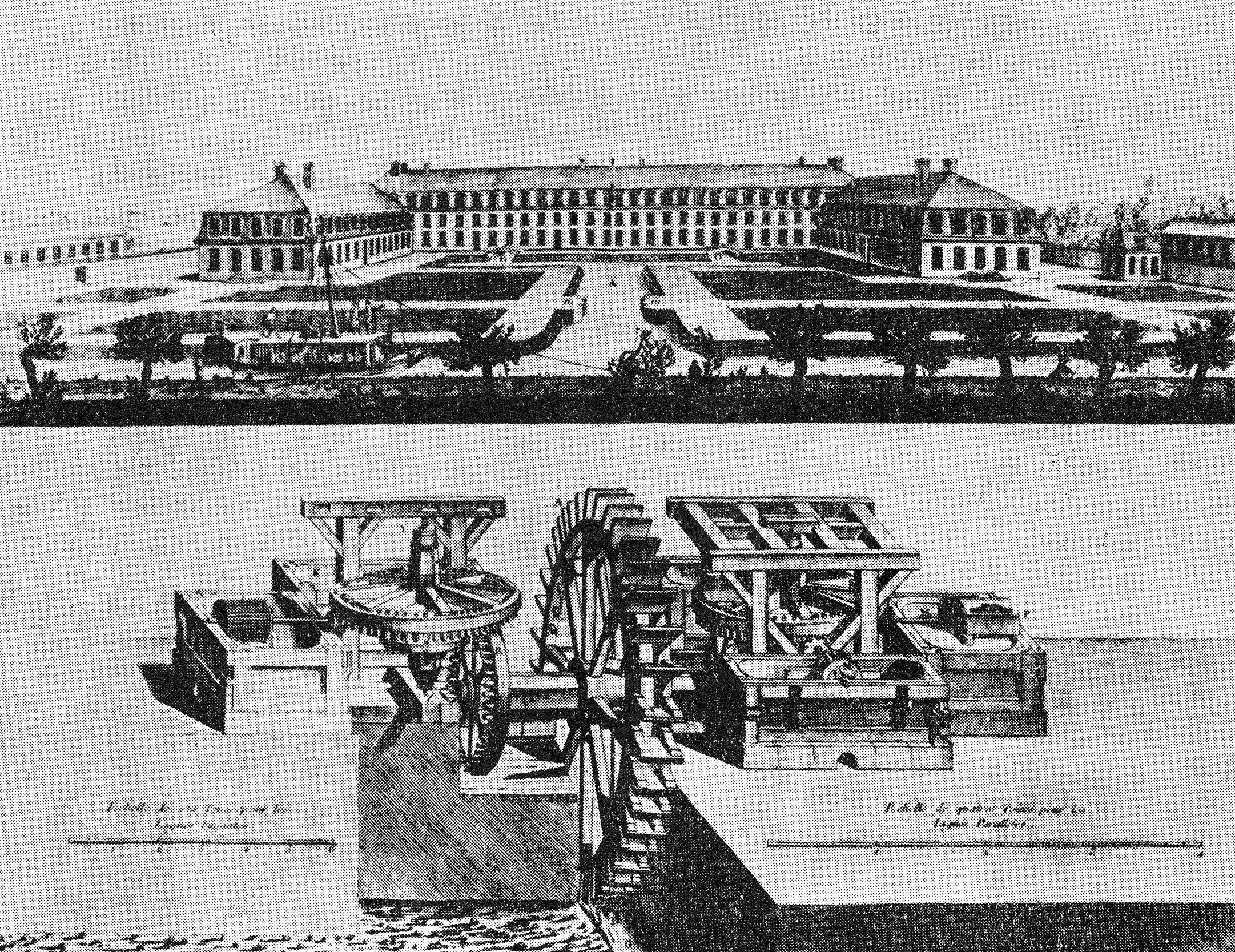

Nel XVII e XVIII secolo, mentre nel regno di Napoli non furono apportati mutamenti di rilievo ai metodi di fabbricazione della carta, ancorati alle tecniche medioevali, nel resto d’Europa ci si cimentava costantemente per migliorarli, cosicché la qualità del manufatto meridionale, ottenuto con un procedimento di lavorazione antiquato, era stata nettamente superata dai notevoli pregi offerti dai prodotti esteri 17. Inoltre nel Sud non era ancora conosciuto il molino a cilindro che, inventato dagli olandesi intorno al 1670, si era diffuso in Europa e nel resto della nostra penisola nel corso del ‘700, andando a sostituire il vecchio molino a pestelli. Il molino a cilindro era in grado di eseguire due operazioni fondamentali: la sfilacciatura degli stracci e il raffinamento della mezza pasta ivi prodotta, consentendo di ricavare un impasto più omogeneo e nello stesso tempo una riduzione dei tempi di produzione. In fatti si era calcolato che, a parità di forza d’acqua, per il funzionamento del molino, il cilindro realizzava in 10 ore il lavoro che i martelli svolgevano in 30, inoltre la carta prodotta risultava più resistente e più uniforme 18. Un esempio di cartiera all’avanguardia che utilizzava tali processi di fabbricazione, si vede nella stampa pubblicata nell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, in cui è rappresentata la manifattura reale di l’Anglée presso Montargis, in Francia (fig. 1), dove il molino a cilindro era stato introdotto fin dal 1741 19.

Un quadro relativo alla localizzazione e alla condizione delle varie cartiere esistenti nel regno di Napoli alla fine del ‘700 ci è offerto dal Galanti nella sua opera ‘Della descrizione geografica e politica delle Sicilie’. Questa la situazione al l’epoca secondo l’autore: in Terra di Lavoro c’era una cartiera a Torre della Nunziata, che forniva carta da scrivere all’uso di Genova e di Francia, carta da stampa senza colla e cartoni di buona qualità; una a Piedimonte che produceva carta straccia e carta reale ed imperiale di qualità mediocre; una a S. Elia, nel territorio di S. Germano (l’odierna Cas-sino), ed una a Traietto (oggi Minturno), che fabbricavano carta da scrivere, reale ed imperiale di comune qualità; una a Sora di carta da straccio. In provincia dell’Aquila ve n’erano 5: due nei pressi di Aquila, due a Sulmona e una a Celano, che producevano carta mediocre. Nel Molise vi erano le cartiere di Isernia e Sepino, di carta straccia e di cattiva qualità. In provincia di Avellino, le cartiere di Atripalda, Nusco e Terra del Sorbo, che fabbricavano anch’esse carta cattiva da scrivere e da straccio. Le principali cartiere del regno erano situate in provincia di Salerno, sulla costiera amalfitana: 13 ad Amalfi, 13 a Minori, 3 a Ravello, che producevano carta da scrivere, da stampa e straccia; 15 a Maiori di carta da straccio. Le migliori della costiera erano ritenute le 4 di Vietri, che fornivano carta azzurra all’uso di Olanda, di Francia e di Genova. Infine all’interno della provincia Salernitana, vi erano le 2 fabbriche di Sarno e di Oliveto, che producevano carta da scrivere cattiva 20.

“Alla vigilia dell’800, dunque, il settore cartario [meridionale era] caratterizzato dal più completo immobilismo”21, in oltre per soddisfare la sempre più crescente domanda in terna di un prodotto insufficiente e di cattiva qualità, si era costretti ad importare carta dall’estero: dallo Stato Pontificio, dalla Toscana, dalla Francia, dall’Inghilterra e dall’Olanda, per un valore annuo superiore ai 40.000 ducati 22.

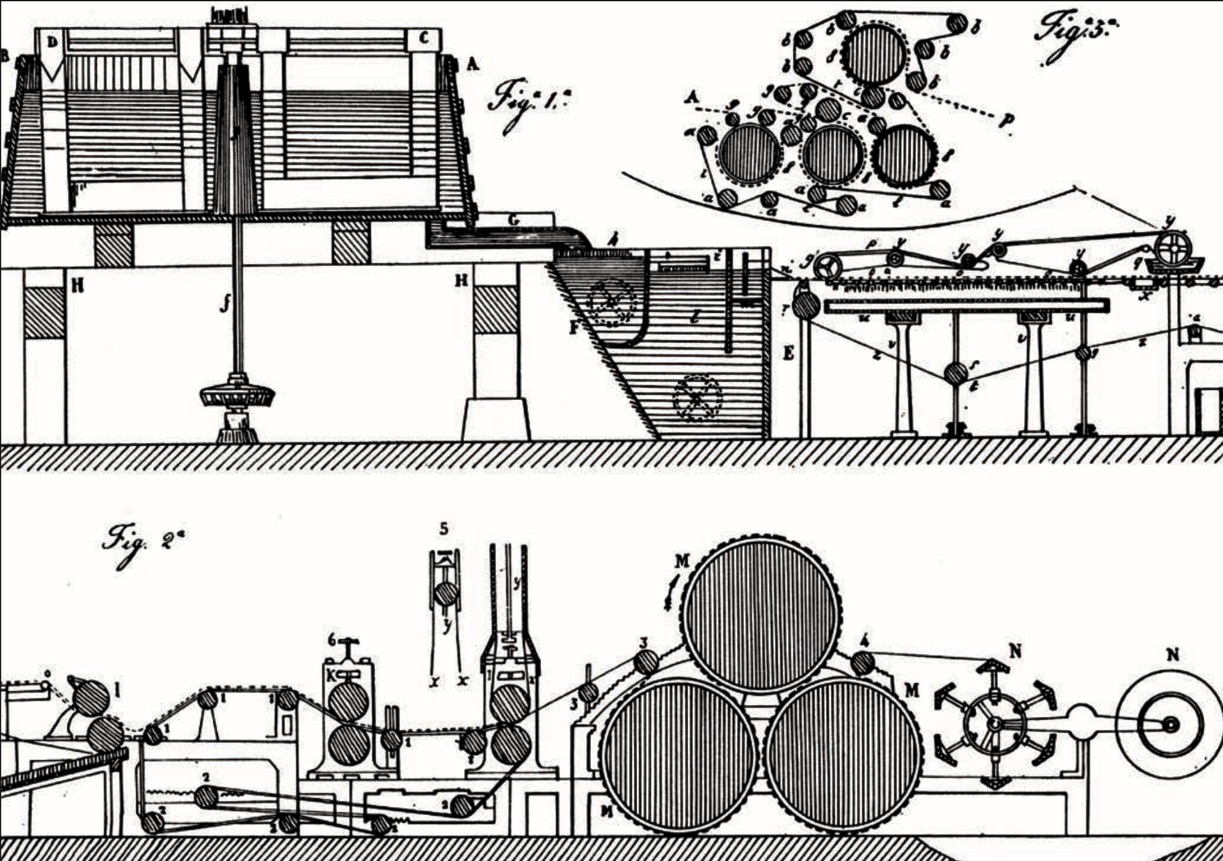

È con il Decennio francese (1806-1815) che si compiono i primi passi verso la ripresa dell’attività cartaria nel Mezzogiorno attraverso numerose agevolazioni governative, tra le quali la protezione del mercato interno favorita dal blocco continentale voluto da Napoleone, e la concessione di locali demaniali –già di proprietà di monasteri soppressi – a privati e società che si ripromettevano l’espansione del settore23. Tra i più importanti progetti sono da menzionare quello del canonico Giacinto Pistilli, che proponeva, nel 1806, l’introduzione nella cartiera regia dell’Isola di Sora (l’antica fabbrica di Carnello) di 4 cilindri all’olandese (fig. 2), e il tentativo del francese Lafontant del 1809, ri -guardante la costituzione di una società per la gestione di una cartiera all’olandese da installare a Ponte della Valle, nei pressi di Maddaloni, nei locali di una vecchia ferriera inattiva.

Ma tali iniziative non furono realizzate, così come incerta fu la sorte della più antica cartiera della Valle del Liri, quella di S. Elia, la più importante del Mezzogiorno in quell’epoca. Tale fabbrica, che nel 1797 era stata affittata a Benedetto Lanni per 700 ducati al l’anno, appartenne all’Abbazia di Montecassino fino all’arrivo dei francesi, quando fu trasferita dalle mani dei religiosi al patrimonio del fisco. Rimasta inattiva nel 1805, a causa di una terribile alluvione che aveva danneggiato il macchinario costruito in legno, la cartiera, cinque anni dopo, fu acquistata da Pietro Lanni che ne aveva presentato un progetto di restauro, di cui però non si conosce l’esito immediato 24.

Il tentativo più ambizioso del Decennio resta, quindi, quello legato all’iniziativa del francese Carlo Antonio Beranger, che può considerarsi giustamente il pioniere e l’animatore della moderna industria cartaria meridionale. Egli, con decreto 6 luglio 1812, ebbe in concessione dal Governo Napoletano il soppresso convento dei Carmelitani di S. Maria delle Forme ad Isola del Liri, per installarvi una cartiera all’olandese – la prima nel Mezzogiorno – che sfruttava l’acqua di un canale derivato dal Fibreno, affluente di sinistra del Liri. Nel 1818 il Beranger formò una società per azioni con altri oriundi francesi, e precisamente Pietro Coste di Lione, Carlo Lefebvre di Pontarlier e Augusto Viollier, determinando l’investimento di un notevole capitale: 25.000 ducati.

Morto il Beranger nel 1822, i soci, incapaci di continuare la gestione dell’industria, cedettero successivamente le loro azioni al Lefebvre, che in breve fece prosperare l’attività cartaria, venendo così ad occupare un posto di primaria importanza nella storia della carta del Mezzogiorno 25. Il momento era particolarmente favorevole, in quanto dopo la grave crisi del primo decennio della Restaurazione, il Governo Borbonico per favorire gli imprenditori e promuovere la nascita e lo sviluppo dell’industria meridionale, approvò una serie di leggi, tra cui quella che elevava il dazio sulla importazione